* 止(지)의 功能(공능) → 一行三昧(일행삼매)

復次依是三昧故(부차의시삼매고) 則知法界一相(즉지법계일상)

다시 다음에 이 삼매를 의지하기 때문에 곧 법계가 일상임을 알게 되니,

謂一切諸佛法身(위일체제불법신) 與衆生身平等無二(여중생신평등무이)

이른바 일체 제불의 법신이 중생의 몸과 더불어 평등하여 둘이 없음으로,

卽名一行三昧(즉명일항삼매)

곧 이름하여 일행삼매라고 한다.

[法界(법계) : 10법계가 있으니 지옥, 축생, 아귀, 수라, 인간, 천상, 성문, 연각, 보살, 부처이다. 차별이 있으나 그 본래 성품은 모두 같으므로 일상(一相)이라고 한다. 바로 뒤에 나오는 부처의 법신과 중생의 몸이 둘이 아니라고 하는 것도 이러한 뜻이다.

* 진여에서 본다면 부처의 진여나 중생의 진여나 평등하여 둘이 없다. 이를 관하는 삼매를 일행삼매라고 한다.

* 지운 : 법계는 다른 말로 하면 연기(緣起)이며, 분리되어 있지 않다. 그 특징은 다음 네 가지이다.

① 무시시래상주(無始時來常住) ② 일체법이 의지(依支)함. ③ 윤회가 있다. 즉 생사가 있으며, 유전연기(流轉緣起)한다. 이것이 있으므로 저것이 있다. ④ 열반이 있다. 그 본질은 불생불멸이다. 이를 환멸연기(還滅緣起)라고 하며, 이것이 없으므로 저것이 없다고 표현한다.-물처럼바람처럼]

當知眞如是三昧根本(당지진여시삼매근본) 若人修行(야인수행)

마땅히 알라 진여는 삼매의 근본이니, 만약 어떤 사람이 수행하면,

漸漸能生無量三昧(점점능생무량삼매)

점점 능히 한량없는 삼매를 낼 수 있다.

[진여의 공성은 모든 삼매의 근본이 되므로 진여삼매를 수행하면 모든 삼매를 낼 수 있다.]

[지금까지 지(止)의 수행방법을 설해왔다. 지(止)가 완성되어 마음의 안정을 얻으면 마음이 정념에 들게 되고 진여삼매에 득입(得入)하게 된다.

이러한 진여삼매(眞如三昧)의 뛰어난 능력이란, 지(止)가 완성되어, 진여삼매를 얻으면, 마음에는 여러 가지 승능(勝能)이 나타난다는 것이다. 그것은 진여삼매에 의하여, 법계일상(法界一相)임을 알게 되고, 그래서 제불의 법신(法身)과 중생신(衆生身)이 평등무이(平等無二)임을 알게 된다. 진여는 성인(聖人)이나 범부에 있어 전혀 차별이 없기 때문이다. 이 평등무이(平等無二)를 아는 것을 일행삼매(一行三昧)라 일컬어진다. 신역(新譯)에서는 일상삼매(一相三昧)라 이름한다. 진여(眞如)는 삼매(三昧)의 근본이 된다. 무량한 삼매를 생산하기 때문이다.

만약 사람이 이 삼매를 수행하면 진여에 따르는 것이 되기 때문에 점진적으로 무량한 삼매를 얻을 수 있게 된다. 이와 같이 진여삼매의 지(止)에는 뛰어난 힘이 있다.-금강사]

[여기에서는 지관을 수행하여 얻어지는 수승한 이익을 결론으로 제시하였습니다. 앞에서 진여삼매를 언급하였는데 이 삼매를 자세하게 논하고 있습니다. 다음으로 이 진여삼매를 의지하기 때문에 법계가 한 모습임을 알 수 있다고 하였습니다. 왜냐하면 이는 일체 제불의 진여법신이 중생의 본각법신과 평등하여 둘이 없기 때문입니다. 바로 이것을 한량없는 삼매를 내는 일행삼매(一行三昧)라고 하였습니다. 그리고서 수행자는 진여가 바로 삼매의 근본이고 어떤 사람이 진여삼매를 수행하면 점진적으로 한량없는 삼매를 낼 수 있다는 것을 알아야 한다고 하였습니다.

이러한 진여삼매에 의지하면 법계가 하나의 모습임을 안다고 한 말은 법계는 바로 십법계(十法界)의 성인과 범부, 염법과 정법의 차별적인 모습이 있는데, 이러한 차별적인 모습이 어떻게 평등할 수 있겠느냐는 것입니다. 이는 진여삼매를 의지해야만 제불의 법신과 중생의 본각법신이 평등하여 둘이 아니라는 것을 총체적으로 관찰할 수 있습니다. 이것이 일행삼매이며 유일무이한 진여인 항하사와 같은 제불의 법계엔 끝내 염정의 차별적인 모습이 없습니다. 그 때문에 평등합니다. 결국 진여는 모든 삼매의 근본이므로 불가사의한 위대한 작용을 빠짐없이 갖추고 있습니다. 가령 어떤 사람이 진여삼매를 수행한다면 점진적으로 한량없는 삼매를 얻을 수 있다는 것입니다.

이상으로 지관을 수습하는 방편은 끝이 났고, 다음에서는 마군의 일을 논합니다.-수선]

[우리는 나와 너가 분리되어 나만 위하는 생각 때문에 자비가 일어나지 않습니다. 하나라면 자비를 억지로 일으킬 필요가 없습니다. 나에게 하듯이 똑같은 마음으로 이 세상을 대하는 것이 하나입니다. 이것이 자비입니다.

문수반야경에서 법계는 일상인데 이 법계를 반연함을 일행삼매라 합니다. 일행삼매에 들어간 이는 항하사처럼 많은 제불의 모든 법계가 차별이 없음을 압니다. 진여가 이 삼매의 근본임을 알아야 합니다. 진여가 이러한 무량한 삼매를 내기 때문입니다. 하나임을 알면 모든 것이 평등해지고 같아집니다. 삼매에 들면 이런 평등한 진여의 세계에 들어갈 수 있습니다. 진여에서 무량한 삼매가 나오기도 합니 다. 어떤 방법이든 나름 특색과 장점이 있으며 진여에 갈 수 있지만, 지관을 위해서는 화두를 들고 참선하는 것보다 더 좋은 방법이 없습니다. 경전을 보는 것은 관은 될지 몰라도 지를 하는 것이 쉽지 않고, 염불을 외우는 것은 지는 되지만 관하기가 어렵습니다. 이런 좋은 방법들을 믿고 과감히 실천하면 수행하기가 쉽습니다.-통섭불교]

* 魔事(마사)

或有衆生(혹유중생) 無善根力(무선근력)

혹 어떤 중생이 선근의 힘이 없으면

則爲諸魔外道鬼神之所惑亂(즉위제마외도귀신지소혹란)

곧 모든 천마=魔와 외도와 귀=堆惕鬼(퇴척귀)와 신=精魅神(정미신)에 의해 미혹되고 어지럽게 되니,

[元曉 : 처음에 魔(마)라고 한 것은 천마이며, 鬼(귀)란 퇴척귀(堆惕鬼)이며, 神(신)이란 정미신(精媚神)이니 이러한 귀신이 불법을 요란시켜 사도에 떨어지게 하기 때문에 외도라고 하는 것이다. 이러한 모든 마구니와 귀신들이 모두 세 가지 오진(五塵)을 지어서 사람의 마음을 깨뜨리는 것이다. 첫째, 두려워할만한 일을 짓는 것이니 이는 글에서 於坐中現形恐怖라고 하였기 때문이다. 둘째, 사랑할 만한 것을 짓는 것이니, 글에서 或現端正男女等相이라고 말했기 때문이다. 셋째, 위(違 ; 거슬림)도 아니고 순(順 ; 따름)도 아닌 일이니, 평범한 오진을 나타내어 수행인의 마음을 괴롭히는 것을 말하니 이는 글에서 等相이라고 말하였기 때문이다.

* 或現端正男女等相(혹현단정남녀등상) : 단정하다는 것은 잘 생겼다는 뜻으로 이것은 주관적이다. 수행하는 사람에게 멋있게 보이는 사람의 모습으로 나타나 유혹하며 수행을 방해할 수도 있다는 뜻이다.

지운 : 선근(善根)은 보시, 인욕, 지계를 말하며 이를 잘 닦으면 밖으로부터 들어오는 마를 막아준다. 마(魔)에는 지혜를 빼앗는 것, 타화자재천자마(他化自在天子魔), 집착 등이 있다. 제8지(不動地)에 이르면 경계상이 사라져 더 이상 마가 일어나지 않는다. 결국 마란 주관과 객관이 상대했을 때 나타난다.

* 元曉 : 만약 앞서의 모든 경계가 자심(自心)의 분별로 지은 것이어서 자심 밖에 다른 경계가 없는 줄 생각하여 이러한 마음을 일으킨다면 경계상이 바로 없어질 것이니 이는 모든 마구니와 귀신을 내보내는 방법을 밝힌 것이다.

① 퇴척귀(堆惕鬼) - 벌레나 전갈 같은 것, 짐승 모양을 한 귀신이 사람의 신체에 기어올라 신체를 자극하면서 수행을 방해하는 것. 눈을 감고 일심으로 생각하면서 “나는 이제 너를 아니, 너는 염부제 중에 불을 먹고 향기를 맡는 투랍길지(偸臘吉支)이다. 사견을 네가 좋아하며 네가 계행의 종자를 깨뜨리나 나는 이제 계를 가져서 너를 두려워하지 않는다.”고 해야 한다. 또 출가자는 계율을 외우고 재가자는 ≪보살계본≫이나 삼귀의, 오계를 외워야 한다.

② 정미신(精媚神) - 십이시(十二時)의 짐승이 변하여 여러 가지 형색을 짓는 것. 그 짐승의 정미(精媚)를 알아서 이름을 말하고 꾸짖으면 인사를 하고 물러간다.

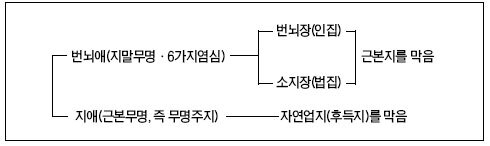

* 지운 : 사마(四魔) ① 번뇌마(煩惱魔) - 탐진치로 인한 마(魔) ② 오음마(五陰魔) - 오온이 나라고 생각하거나 내 것이라고 생각하는 것, 상견(常見). ③ 사마(死魔) - 죽으면 모든 것이 끝이고 사라질 것이라고 생각하여 두려워하는 것, 단견(斷見). ④ 천자마(天子魔) - 귀신]

[지(止)를 수행하는 과정에서 다음과 같은 신비로운 심리적 마사(魔事)를 접하게 된다. 이것 모두가 선정의 본도(本道)가 아닌 것으로서, 그러한 심적 체험이 진정한 삼매(三昧)가 아님을 경고하기 위한 구절이라 할 수 있다. 마사(魔事)에 빠지는 것은 선근력(善根力)이 없는 사람에게 나타나는 것이라고 본론은 설파하고 있다. 선근력이 없으면 지(止)를 닦고 있는 동안 마라(Mara)나 외도(外道), 귀신 등에 의하여 뇌란케한다는 것이다. 그러나 이것들은 선정 중에 나타나는 심리적 영상에 불과하다. 이것은 자기의 마음속에 나타나는 것이므로, 행자는 오직 마음이라는 것을 염하여, 이를 제거하여야 한다는 것이다. 유심(唯心)을 염하면 이들 마사(魔事)는 사라져 재차 행자를 괴롭히는 일이 없어진다.]

[선근이 없는 수행자에게 나타나는 갖가지 마군의 현상과 대치방법을 밝혔습니다. 어떤 중생이 선근의 힘이 없으면 모든 천마와 외도와 퇴척귀(退惕鬼)와 정매신(精魅神)에게 미혹되어 어지럽게 된다는 것입니다. 즉, 천마와 퇴척귀와 정매신이 오진(五塵)을 세 가지로 변작(變作)하여 사람의 착한 마음을 무너뜨립니다. 그리하여 혹 좌선 중에 두려운 형체를 나타내어 공포심을 불러 일으켜 뜻을 잃게 하며, 혹은 단정한 남녀 등의 모습을 나타내기도 합니다. 마땅히 명심해야 할 것은 이러한 세 가지 오진(五塵)의 경계는 마음일 뿐이라는 점입니다. 그러면 세 가지 오진(五塵)의 경계가 즉시 사라져 끝내 뇌란을 당하지 않는다는 것입니다. ]

若於坐中現形恐怖(약어좌중현형공포) 或現端正男女等相(혹현단정남녀등상)

혹 앉아 있는 중에 형상을 나타내어 두렵게 하거나, 혹은 단정한 남녀 등의 모습을 나타내기도 하나니,

當念唯心(당념유심) 境界則滅(경계즉멸) 終不爲惱(종불위뇌)

마땅히 오직 마음일 뿐이라고 생각하면, 경계가 곧 사라지고 마침내 괴롭힘을 당하지 않을 것이다.

[當念唯心 境界則滅 終不爲惱(당념유심 경계즉멸 종불위뇌) - 마사(魔事)가 일어나면 이에 대처하는 방법을 말한 것이다. 마음이 형상화하여 나타난 것이 마(魔)임을 자각하면 마는 즉시 사라진다는 것이다. 설령 귀신과 같은 것이 실제라고 하더라도, 내 마음이 그에 응하여 귀신이 들어올 통로를 열지 않으면 귀신도 어찌할 수 없다.

* 憨山 : 여기에서 말하고 있는 모든 마군과 외도와 귀신은 대체로 수행의 인지(因地) 가운데 타락한 자를 두고 한 말이다. 그러므로 선정의 기분에 훈습으로 발현하였기 때문에 형체를 나타내어 뇌란케 할 뿐이다.

當念唯心 境界則滅은 외부의 마군이 뒤흔든다 해도 실제로는 자신에게 있었던 악한 습기를 따라서 그것이 선정으로 인해 훈습으로 발현했음을 두고 한 말이다. 만약 마음일 뿐임을 관찰한다면 마군의 경계는 저절로 사라지리라.]

或現天像菩薩像(혹현천상보살상) 亦作如來像相好具足(역작여래상상호구족)

혹은 천인의 모습=天像이나 보살상을 나타내기도 하며, 또는 여래의 모습인 상호를 갖추어서

若說陀羅尼(약설다라니) 若說布施持戒忍辱精進禪定智慧(약설보시지계인욕정진선정지혜)

혹은 다라니를 설하기도 하며, 혹은 보시·지계·인욕·정진·선정·지혜를 설하기도 하며,

[或現天像菩薩像(혹현천상보살상) : 이런 현상에 대한 것은 경 곳곳에 있다. 그리고 불보살이 나타나는 경우 마장인지 아니면 정말 불보살이 나투신 것인지 구분하기가 매우 어렵다. 그래서 불보살이 현신하여 이러저러하다고 말하면 설령 그것이 마장이라도 깊이 빠지기 쉽다. 마장인지 아닌지를 구분하는 방법이 아래에 나온다.]

或說平等(혹설평등) 空無相無願(공무상무원) 無怨無親(무원무친)

혹은 평등, 공, 무상, 무원, 무원, 무친,

無因無果(무인무과) 畢竟空寂(필경공적) 是眞涅槃(시진열반)

무인, 무과하여 필경에 공적함을 설하고, 또한 이것이 진실한 열반이라고 설하며,

[高淳豪 : 空無相無願(공무상무원) : 삼삼매(三三昧)이다. ① 공삼매(空三昧) - 모든 것은 실체가 없어 공하다는 삼매. ② 무상삼매(無相三昧) - 이미 공하니 상이 없다고 관하는 삼매. ③ 무원삼매(無願三昧) - 위와 같이 관하고 무언가 하나도 원구(願求)할 것이 없다고 관하는 삼매. 공에 치우친 면에서 말한 것으로 되어 있다.]

[마사는 악마의 형상을 취하는 것만이 아니라 천인상(天人像)이나, 보살상(菩薩像), 또는 여래상(如來像)으로 나타나서 다라니를 설하기도 하고, 보시(布施) 지계(持戒) 등 육바라밀을 설하기도 하며, 때로는 평등, 공(空), 무상(無相), 무원(無願), 인과(因果)를 부정하는 무인무과(無因無果), 원수도 없고 부모친척도 없다는 무원무친(無怨無親)을 설하고, 또는 본체진여(本體眞如)마저 부정하는 필경공적(畢竟空寂)이 참열반이라고 설하기도 하여 수행자를 미혹(迷惑)케 한다.]

或令人知宿命過去之事(혹령인지숙명과거지사) 亦知未來之事(역지미래지사)

혹은 사람으로 하여금 숙명통=知宿命으로 과거의 일을 알게 하고, 또 미래의 일=知未來를 알게 하기도 하며,

得他心智(득타심지) 辯才無碍(변재무애)

타심통의 지혜=他心智를 얻어 말재주=辯才가 걸림이 없게 하기도 하며,

能令衆生(능령중생) 貪著世間名利之事(탐착세간명리지사)

능히 중생들로 하여금 세간의 명예와 이익=名利에 탐하고 집착=貪著하게 하기도 한다.

[他心智(타심지) : 남의 마음을 아는 지혜

* 《능엄경》에 선정 수행 중에 나타나는 마군 현상을 설명해놓았다.

* 貪著世間名利之事(탐착세간명리지사) : 불보살의 형상으로 나타나면 이것이 마인지 불보살이 나투신 것인지 구분하기가 대단히 어렵다. 그런데 세간의 명리에 집착하게 한다면, 이는 부처님 말씀에 어긋나므로 마(魔)가 나타난 것이다. 아래 이어지는 말들도 마가 되는 예를 설명한 것이다.

* 憨山 : 이는 습기로 일어난 마군이다. 이들 마군은 수행을 하는 사람이 과거 많은 생에 불법을 친근히 하고 익히긴 했으나 그 모습에 집착한 마음을 잊지 못하였기 때문에 일어난 것이다.]

[때로는 수행자에게 신통력(神通力)을 주어, 과거 전생(前生)을 아는 숙명통(宿命通), 미래를 아는 신통력, 남의 마음을 아는 타심지통(他心智通), 자유자재로 법을 설하는 변재무애(辨才無애) 등 불가사의한 힘을 얻게 하는 마사도 있다. 이러한 신통력을 얻은 행자는 세간의 명리(名利)에 탐착하여 수행의 정도를 벗어나 세상의 명예나 이익을 얻는데 빠지는 사람은 악마의 유혹에 빠진 결과이다.]

[ '능엄경'에 마군의 현상을 빠짐없이 밝혔는데, 선정 가운데서 오음이 아직 무너지지 않은 상태를 의지하여 나타난 마군의 일어난 현상과 종류가 있어 그 깊고 옅은 정도가 일정하지 않다고 하였습니다. 이러한 마군의 현상은 혹은 천마와 모든 악한 귀신과 정매망량(精魅망량) 모두가 찾아와 너를 뇌란시키며, 혹은 너의 오음마(五陰魔)와 심마(心魔)가 스스로 재앙을 일으키기도 한다고 하였습니다. 그런데 여기에서는 단지 그 개괄적인 내용을 간략히 말하였습니다. 이와 같이 여기에서 말하고 있는 모든 마군과 외도와 귀신은 대체로 수행의 인지에서 선정을 닦으면서 악한 습기와 삿된 견해 때문에 이 가운데 타락한 자를 두고 한 말입니다. 그러므로 이것은 선정의 기분(氣分)에서 훈습으로 발현하였기 때문에 형체를 나타내어 뇌란케 할뿐입니다. 즉 "마음일 뿐임을 관찰하면 마군의 경계가 즉시 사라진다"는 것은 외부의 마군이 아무리 뒤흔든다 해도 실제로는 자신에게 있었던 악한 습기를 따라서 그것이 선정으로 청정해진 마음에 훈습된 것이 발현한다는 것입니다. 그 때문에 자기의 심식에 그들 외부의 마군의 자질이 의탁하여 변화로 나타난 그림자가 해를 끼친 것입니다. 그렇기 때문에 "마음일 뿐 외부에 실재하는 마군의 경계란 없다"고 하였습니다. 그러므로 만일 오직 마음일 뿐임을 관찰한다면 마군의 경계는 저절로 사라질 것입니다.]

又令使人數瞋數喜(우령사인삭진삭희) 性無常準(성무상준)

또 사람으로 하여금 자주 화를 내게 하고, 자주 기뻐하게 하며, 성품에 일정한 기준이 없게 하며,

或多慈愛(혹다자애) 多睡多病(다수다병) 其心懈怠(기심해태)

혹은 자애가 많게 하기도 하고, 졸음(잠)이 많고 병이 많게 하며, 그 마음이 게으르게 하기도 한다.

數 자주 삭,

或卒起精進(혹졸기정진) 後便休廢(후편휴폐) 生於不信(생어불신)

혹은 갑자기 정진을 일으키다가, 후에 문득 그만두기도 하며, 불신하는 마음을 내어

多疑多慮(다의다려) 或捨本勝行(혹사본승행) 更修雜業(갱수잡업)

의심이 많고 생각이 많게 하며, 혹은 본래의 수승한 수행을 버리고 다시 잡된 행위를 닦기도 하며,

若著世事種種牽纏(약착세사종종견전)

혹은 세상(세간)의 갖가지 일에 이끌리어 얽매이기도 하며,

亦能使人得諸三昧(역능사인득제삼매) 少分相似(소분상사)

또는 능히 사람으로 하여금 여러 가지 삼매를 얻게 하여 약간의 분야에서 서로 비슷하게 하기도 하나,

皆是外道所得(개시외도소득) 非眞三昧(비진삼매)

이것은 다 외도가 얻은 것일 뿐 진실한 삼매는 아니다.

[憨山 : 이것은 번뇌 마군이다. 이 마군은 일찍이 외도의 삼매를 익혀 아직 번뇌를 끊지 않아서 일어났다. 때문에 지금 불법을 의지하여 수행한다 해도 올바른 선정에 들어가지는 못한다. 그러므로 숙세의 습기가 훈습으로 발현하여 이러한 일이 나타났을 뿐이다.]

[여기서는 수행하는 가운데 일어나는 일상적인 현상을 보다 구체적으로 번뇌의 마군을 논하고 있습니다. 이 마군은 일찍이 외도의 삼매를 익혀 아직 번뇌를 끊지 않아서 일어났기 때문에 지금 불법을 의지하여 수행한다 해도 올바른 선정에 들어가진 못합니다. 그러므로 숙세의 습기가 훈습으로 발현하여 이러한 일이 나타났을 뿐입니다. 이러한 현상은 습기로 일어나는 마군의 현상입니다. 이들 마군은 수행을 하는 사람이 과거의 여러 생에 불법을 친근히 하고 익히긴 했으나 그 모습에 집착한 마음을 잊지 못하였기 때문에 일어난 것입니다. 그 때문에 지금 선정으로 인해 훈습되었던 것이 발현하여 삼매 가운데서 이러한 마군의 현상이 나타난 것입니다. 근본 수행의 인지가 올바르지 못하였기 때문에 그 결과 세간의 명예와 이익에 대한 일을 탐하고 집착하게 되었던 것인데, 이것은 바로 자기의 마음이 변화하여 나타났을 뿐입니다.

이 내용은 수행에 매우 중요한 의미를 갖습니다. 왜냐하면 우리는 일반적으로 수행을 하여 어떤 시각화되고 청각화 된 내용을 확인하고자 하는 의식이 팽배합니다. 그러나 참다운 공부에 있어서 그러한 욕구는 결국 마군을 불러들이게 됩니다. 그러므로 수행의 결과는 현상적으로 그 내용이 전혀 없는 것입니다. 단지 자기 스스로 의식의 변화를 감지할 뿐입니다. 또 수행이 잘 된 사람은 외형적으로도 모습이 달라진다고 합니다. 의식화되었던 마음이 풀어지면 얼굴이 저절로 온화하고 인자한 모습으로 변하고 얼굴에서는 빛이 난다고 합니다. 이것을 오로라라고 하는데 이러한 모습은 수행이 어느 정도 된 사람에게는 그대로 보인다고 합니다. 하지만 이러한 현상도 집착해서는 안되겠습니다. 중요한 것은 자기 마음에 사무량심으로 가득 차 있고 모든 존재를 평등하게 여기고 이분화 된 의식이 되어 있지 않다면 수행이 된 사람이라 하겠습니다.]

或復令人若一日若二日若三日(혹부령인약일일약이일약삼일)

다시 사람으로 하여금 혹 하루, 혹 이틀, 혹 사흘에서

乃至七日住於定中(내지칠일주어정중) 得自然香美飮食(득자연향미음식)

나아가 칠일에 이르기까지 선정 속에 안주하면서 저절로 향기롭고 맛있는 음식을 얻게 하여

身心適悅(신심적열) 不飢不渴(불기불갈) 使人愛著(사인애착)

몸과 마음이 쾌적하고 기뻐서 배고프지도 않고 목마르지도 않아서, 사람으로 하여금 그러한 상태에 애착을 가지게 하며,

或亦令人食無分齊(혹역령인식무분제) 乍多乍少(사다사소) 顔色變異(안색변이)

혹은 또 사람으로 하여금 음식에 일정한 한계가 없게 하여, 갑자기 많이 먹었다가 갑자기 적게 먹게 하기도 하여 안색이 다르게 변하게 하기도 하니,

乍(사) : 잠깐, 갑자기

以是義故(이시의고) 行者常應智慧觀察(행자상응지혜관찰)

이러한 이유 때문에 수행자는 마땅히 항상 지혜로 관찰하고,

勿令此心墮於邪網(물령차심타어사망) 當勤正念(당근정념)

하여금 이 마음이 삿된 그물에 떨어지지 않게 하여야 하며, 마땅히 정념으로 부지런히 닦아

不取不著(불취불착) 則能遠離是諸業障(즉능원리시제업장)

취하지도 않고 집착하지도 않는다면 곧 능히 이러한 모든 업장을 멀리 여읠 수 있다.

[當勤正念 不取不著(당근정념 불취불착) 앞에서 오직 마음 뿐[唯心]을 말한 바 있다. 여기서는 정념으로 취하지도 말고 집착하지도 말라고 얘기하고 있다. 오직 마음 뿐이므로 불취불착하는 것은 당연하다.

* 지운 : 正念(정념) ① 알아차림. ② 대상에 끌리지 않음. ③ 마음 챙김. ④ 깨어 있음.

* 憨山 : 이것은 욕심의 마군이다. 중생이 오욕락 가운데 있으면서 음식으로 생명을 유지한다. 때문에 음식에 대한 많은 욕심으로 탐욕과 집착의 마음을 낸다.]

[이상에서 살펴본 선정체험의 진위(眞僞)에 대하여 원효는 상당한 비중을 두고 사정(邪正)의 판단방법을 문답형식으로 제시하고 있다. 즉, 선정중「보살상등의 경계를 볼 수 있는 것은 숙세(宿世)의 선근(善根)을 원인으로 하여 일어나기도 하는 것이니, 그것을 어떻게 구별하여 옳고 그름을 판단할 것인가고 묻는데 대하여, 해명하여 말하기를, 실제로 그러한 일이 있는 것이니 신중을 기하지 않으면 안된다. 왜냐하면 만약 모든 마구니가 만드는 상(相)을 보고 이를 좋은 상이라고 생각하여 이를 희열하는 마음으로 집착한다면, 곧 이러한 그릇된 편벽(偏僻)이 원인이 되어 병을 얻어 발광하게 될 것이다. 그러나 그와 반대로 만약 선근(善根)으로 일어난 경계를 얻고서도 이를 마사(魔事)로 생각하여 마음으로 의심하여 이를 버린다면 바로 좋은 이익을 퇴실시켜 끝내 나아가지 못하게 될 것이다. 그러므로 그 옳고 그름을 구별하기가 어려운 것이니, 그 때문에 세가지 방법으로 시험하여 보면 알 수 있을 것이다. 어떤일이 세가지인가. 첫째는 선정(禪定)으로 연마하는 것이고, 둘째는 본래수행으로 다스려 보는 것이며, 셋째는 지혜로 관찰해 보는 것이다. ..... 중략 ..... 만약 선정중에 경계상이 일어날 때 옳고 그름을 알기 어려우면, 마땅히 정심(定心)에 깊이 들어가 그러한 경계속에서 취하지도 아니하고 버리지도 아니하고, 단지 평등하게 선정에 머물러야 한다. 만약 그것이 선근(善根)에서 나온 것이라면 선정의 힘이 더욱 깊어져서 선근이 더욱 일어날 것이며, 만약 마(魔)가 행한 것이라면, 머지 않아 스스로 무너질 것이다.

둘째의 본래수행으로 다스려 본다는 것은 본래수행이 부정관선(不淨觀禪)이었다면 지금 바로 본래대로 부정관을 수행하는 것이다. 만약 이와 같이 수행하여 경계가 더욱 밝아진다면 이는 바로 거짓이 아니며, 만약 본래수행대로 다스려보아 점점 경계가 없어진다면, 이는 그릇된 것임을 마땅히 알아야 한다.

셋째의 지혜로 관찰해본다는 것은 나타난 상(相)을 관찰하여 근원을 추구해 보면 생처(生處)를 보지 못하여 깊이 공적(空寂)함을 알고, 마음이 그에 머물러 집착하지 않으면 그릇된 것은 마땅히 스스로 없어지며 정당한 것은 스스로 나타난다. .... 중략 .... 이 세가지를 시험해보면 사(邪)와 정(正)을 알 수 있게 되는 것이다. .... 이하생략」]

[중생은 오욕락(五欲樂) 가운데 음식으로 생명을 유지하기 때문에 음식에 대한 많은 욕심으로 탐욕과 집착의 마음을 냅니다. 과거 지난 숙세로부터 익힌 습기가 농후하여 원래부터 아직까지 일념간에도 음식에 대한 욕심을 버리지 않았기 때문에 지금 선정 속에 있다 할지라도 욕심의 습기가 훈습으로 발현하여 몸과 마음을 알맞게 기쁘게 합니다. 그러므로 지혜로 관찰하고 정념을 부지런히 닦아 취하지도 집착하지도 않는다면 멀리 여의게 된다고 하였습니다. 이러한 식욕은 곧 바로 성욕과 직결됩니다. 먹는 음식에 따라서 몸의 상태와 마음의 상태가 바뀝니다. 예를 들면 어떤 나라의 음식문화가 그 나라의 국민의식을 반영하는 것과 유사하다 하겠습니다. 불교의 수행자는 음식에 주의를 기울여 먹어야 하겠습니다. ]